吉野桜とKYOTOGRAPHIE

2025 年 4 月 16 日

奈良県の吉野の桜が日本一というので先週11日、吉野に行ってきました。

もうすでに葉が出始めていて盛りは過ぎた感じですがそれなりに楽しめた。

途中の橿原神宮にも立ち寄りました。橿原神宮さんからはネットを立ち上

げてブログを書き始めたところぐらいから神社の案内の封筒を何年か頂い

ていました。どのような意味があるのか、当時は皆目理解できませんでし

た。神武天皇を祭るために明治の初めに創建された割と新しい神社のよう

です。各ある神社の中でどうして橿原神宮だけが季節ごとに案内をくれる

のか?そこから山住という名前を調べ始めた経緯があります。その話は、

また後日。

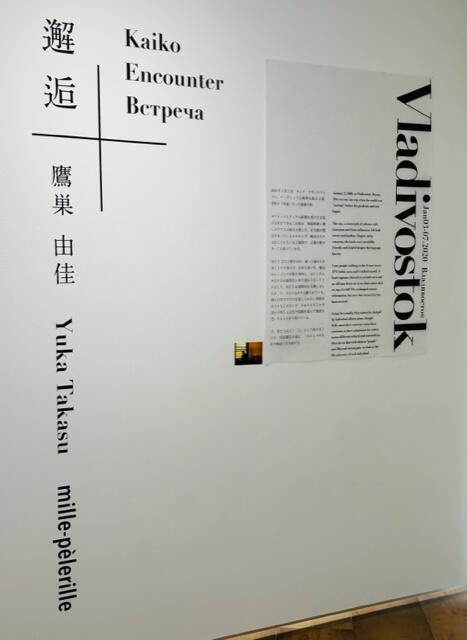

京都 大垣書店堀川新文化ビルヂング 鷹巣由佳写真展

ウラヂオストック 写真集 「邂逅」 2020.1.3~1.7

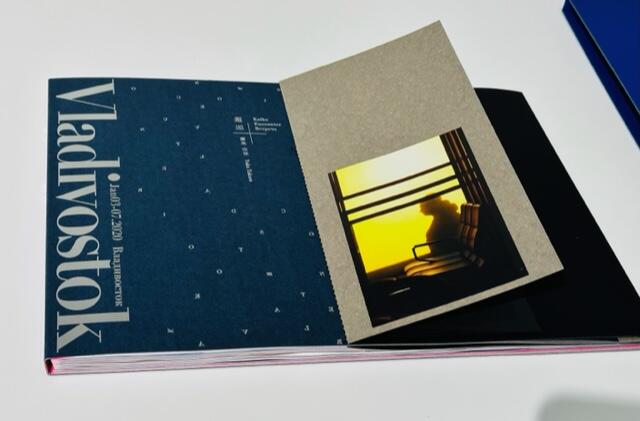

A3変形 216P ミシン綴じ 5つ穴和綴じ スイス装 変則ミニ表紙中

ミシン 印刷オンデマンド、リソグラフ、UV印刷 表紙箔押し

各ページサイズ変形多種 用紙約20種類 表裏使用

スリーブ ファインフルート UV1色刷り 推薦文は、飯沢耕太郎氏

TIME'S 近くの隠れご飯屋さん。2月から鷹巣さんの作品集にかかりっきり。

4月になってやっと入稿。かみさんと二人、朝5時から出勤して手で丁合、

8ブロック毎に中ミシン綴じ、全体を糸で和綴じ。

鷹巣さんの笑顔に救われました。