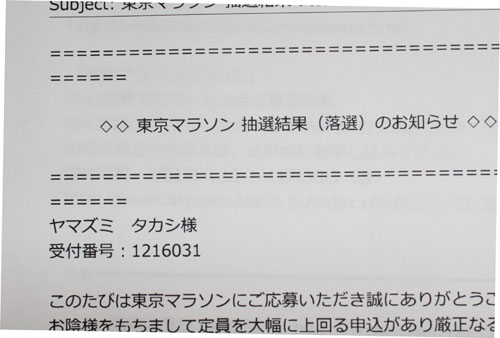

落選

2007 年 10 月 5 日アイガス2007

2007 年 9 月 24 日東京ビッグサイトで行われた、4年に一回の印刷関連メーカーの機材展です。

今回は、自転車で行きました。

日本女子大、椿山荘、江戸川橋、飯田橋、九段下、皇居で17分。日比谷公園を左折して有楽町、銀座、歌舞伎座、築地で30分。勝鬨橋、晴海、ビッグサイトで45分。意外に近いです。

5時間ほどかけて全部見て回りました。

感想は、敢えてなし。

今回自転車なので、ズボンの下にサイクリングパンツをはいていたんです。これが、まるで紙オムツをはいているみたいで、なんだかブースからブースへ彷徨ってるような感じが拭えず、少々、身の入らないアイガスでした。

今年の新米

2007 年 9 月 23 日今年の新米。おかずは大根おろし。涙が出るほどの辛さに慌ててご飯を頬張る。かーちゃんが顔を顰めながらも、嬉しそうに食べてるのを見て、「全く、二人しておかしな風になってしまったもんだ」とつくづく思います。

ところで近頃の新米は、とても粒が小さいように、米を研いでいて思います。コメ所がずっと北の方へ引っ越して行くとの話も聞き、これも温暖化のせいかなと思ってしまいました。でもよくよく考えると昔は、10月の半ば過ぎでないと、新米は食べれなかったように思います。今は、9月に入るともう売り始めている。これもお米の規制がなくなって、自由におやんなさい、という風になったもんだから、あまり実ってなくても、高く売れると踏めば出荷してしまうことになる。だって私のような心多き凡人が、「おっ、新米だ」って生唾飲みながら買いに来る。

予約承ります

2007 年 9 月 22 日①スタッフTシャツ「エコヴァージョン。」

エコレンジャー!

ブルー! ソラレンジャー。

キぃー! おヒレンジャー。

グリーン! モリレンジャー。

コン! ウミレンジャー。

レッド! ヒトレンジャー。

クロス!エゴから地球を守るんじゃー。

サイズ:S/M/L

カラー:グレー、イエロー。

定価 :¥2,000-(税込)

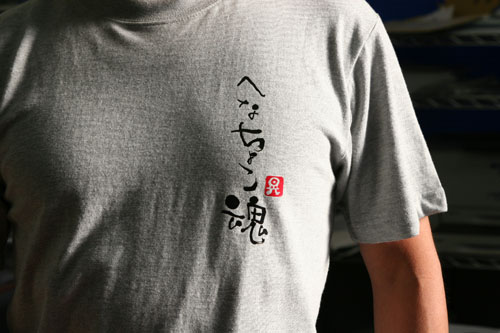

②「へなちょこヴァージョン」

福岡県の書道家の先生に書いて頂いたオリジナル。

サイズ:S/M/L

カラー:グレー、イエロー。

定価 :¥2,500-(税込)

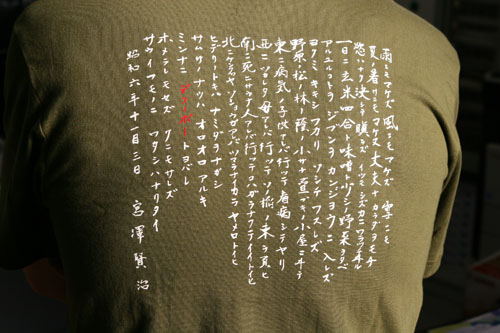

③「デクノボ-ヴァージョン」

宮沢賢治の詩 「雨ニモ負ケズ 風ニモ 負ケズ 雪ニモ・・・・」

サイズ:S/M/L

カラー:グレー、モスグリーン。

定価 :¥3,000-(税込)

背中面はすべてイニュニックのロゴ共通。 おもて面は3種類。

サイズは、Sが155センチから165センチぐらい。Mが165センチから175センチぐらい。Lが175センチから185センチぐらい。