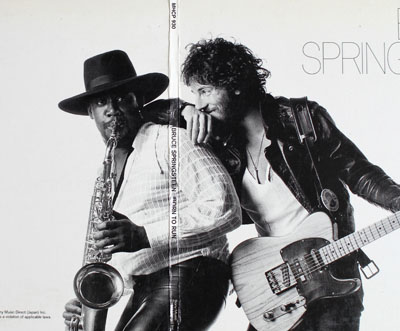

スプリングスティーンのEストリートバンドのサックス。

ビッグ・マン。その愛称どおりバンドの屋台骨だったと思う。

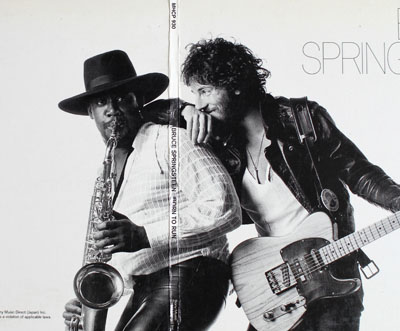

「BORN TO RUN」は、私にとってはべストです。

つらい時、悲しい時、うれしい時、いつも聴いてきたアルバムです。

2・3年前のもので、ハマースミスオデオンのライブを新しくCDに

焼きなおしてBORN TO RUNのメイキングアルバムをセットした

ものがあります。

とても苦労して録音した過程が残されています。しかしあの力強さの

内幕も正直に告白されています。ほとんどのパーツを重ねています。

一回だけのリードギターの音では弱いと同じ録音を3つか4つ重ねて

レコーディングしています。それはボーカルもドラムもすべてです。

ちょっとがっかりしました。トラックを重ねて音を作っていくのは、

ビートルズがやり始めたもので、目新しいものでは無いのですが、

スプリングスティーンには、一発勝負でやって欲しかった。

「アズペリーパークからの挨拶状」にはシンプルな構成しかなかった

けど、原石の輝きが間違いなくあります。

年をとると細かいところを意地悪くつつきだす傾向が出てくるようですが、

あんまりあとがないんだからしょうがないです。ご勘弁を。

そこで、クレモンズです。スプリングスティーンには、いろいろなアイデア

が湧いてくる。ともすると上滑りする危うさがある。最もそれぐらいの

ものがなければ成功は望めないし、受け入れられない。その、上に飛ぼう

飛ぼうとする全体の重力になっていたのが、クレランス・クレモンズだと

思うのです。今日、しみじみと「BORN TO RUN」を聴きながら、ひょっとして

私に元気を与えてくれていたのは、クレモンズのラッパだったのか考え

させられました。 ありがとうございました。

クレランス・クレモンズの訃報なんか普通載せないけど、東京新聞

ちょっと面白い新聞です。